「治験コーディネーターって楽そう?でもやめとけって声もあるし…」

「看護師からCRCって実際どうなんだろう」

そんな風に感じていませんか?

治験コーディネーター(CRC)は、看護師資格を活かせる転職先として注目されている一方で、ネット上では「辞めたい」「辛い」といったネガティブな情報も見かけます。実際に現場で働いてみないと分からないことも多く、転職を迷ってしまう方も多いでしょう。

本記事では治験コーディネーターを目指している方、現在辛いと感じている方向けに向けて、実際の仕事内容や大変な点、やりがいについて詳しく解説します。

この記事を見れば未経験の看護師が「CRCは自分に向いているのか」を判断できるよう、実際に多い悩みや辛さ、向き不向きまでをわかりやすく解説します。

「このままでいいのか悩んでいる」「転職したほうがいいのかな」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

- 医師や治験者、製薬会社との間で板挟みになり精神的に辛い

- 看護師の資格を持っているため、いろいろな選択肢を模索している

- CRCとのキャリアを続けるべきなのか悩んでいる

治験コーディネーターは新薬開発に携わり社会貢献ができる一方で、どうやって現状を解決すればいいのか、どうやってストレスを解消すればいいのか悩んでしまいますよね。

CRCは新薬開発という大きな社会貢献ができる一方で、医療現場とは違ったストレスや調整業務の大変さがあり、向き不向きがはっきり分かれる仕事でもあります。今感じているストレスが一時的なものか、それとも根本的に環境が合っていないのか見極めがとても大切です。

「まだ転職するつもりはない」という方も、情報収集をしておくだけで将来の選択肢が広がります。まずは一度、プロに相談してみてはいかがでしょうか?

\ 看護師100人に調査 /

そもそも治験コーディネーターとは何なのか

CRCと略されることもある治験コーディネーター(Clinical Research Coordinator)は、新薬や医療機器の治験において、医師と被験者(患者)の間に立ち、試験が円滑に進むようサポートする専門職です。

看護師資格がなくても働けるものの今までの知識や経験が役立つ職場なので、まずは治験コーディネーターとは何なのかを解説していきますね。

製薬会社や病院などの治験実施機関の橋渡し役として重要な役割を担う治験コーディネーターは、専門知識がある看護師だからこそ患者が安心して治験をおこなえます。

とてもやりがいのある仕事なので、治験コーディネーターとは何なのか詳しく紹介していきますね。

治験コーディネーターの役割

治験コーディネーター(CRC)は被験者と医師、製薬会社の間をつなぐ、治験実施に不可欠な専門職です。とくに看護師経験者は患者対応の力を活かせるため、未経験からでも活躍しやすい職種です。

医療現場での対応力やチーム連携の経験は、治験現場で非常に重宝されます。どのような役割なのか、治験コーディネーターの基礎知識を紹介します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業務内容 | 治験参加者への説明・対応 データ収集 医師や製薬会社との連携 |

| 必要スキル | 医療知識 説明力 調整力 など |

| 看護師の強み | ケアの視点と患者への共感力 医師との連携経験 |

| 求人傾向 | CRCに転職を希望する看護師が増加傾向(※1) |

| 教育体制 | OJT、eラーニングなど |

| 将来性 | 臨床試験件数は10年で約3.9倍 CRC需要は今後も安定 |

未経験から学べる仕組みが整備されている企業が多く、未経験からでも看護師としての経験を活かせるCRCは、知識を活かしながら働き方を見直せる理想的な選択肢のひとつです。

治験コーディネーターの仕事内容

治験の規制に従い治験参加者や患者、医師とのコミュニケーションを図り、データの収集や管理をおこないながら治験が安全に進行するよう調整します。

とくに治験に参加する患者への説明やサポートが大きな役割で、大まかな役割を5つ紹介します。

- 治験の準備・計画

- 患者や被験者への説明・対応

- 治験データの収集や記録

- 医師や製薬会社、モニターとの連携

- 治験終了報告書の作成

治験のサポートだけでなく被験者や医師、依頼者や関係部署との連携も治験コーディネーターの役割なので、仕事内容な非常に幅広いです。

特別な資格は不要ですが、医療知識がある看護師のほうが即戦力になりやすいため、未経験者よりも評価される傾向があります。

治験モニターとの違い

治験コーディネーターとよく似た呼び名の治験モニター(Clinical Research Associate)は、治験が害dpラインに沿って実地されているか確認する役割を持つ職種です。

同じ治験に携わる仕事ではあるものの、明確な違いがあるので治験モニターとコーディネーターの違いを比較していきます。

| 治験モニター (CRA) | 治験コーディネーター (CRC) | |

| 仕事内容 | 治験の監視や管理 施設の訪問監査 など | 参加者への説明 連絡調整 など |

| 業務の対象 | 参加者と医療スタッフ | 治験の参加者 |

| 緊急対応 | 多い | 少ない |

| 働き方 | 参加者のケア データ管理 | 治験実施機関への訪問 報告書作成 |

| ストレスの種類 | 調整業務の負担 | 出張による疲労 |

| 給与 | 看護師と比べると低い | CRCよりも高い |

治験コーディネーターは実務面に重点を置き、治験モニターは進捗状況やデータ確認などモニタリングに特化しているのが最大の違いです。

実務で経験を積み治験モニターへとキャリアアップする方法もあるので、治験コーディネーターは治験の経験を積むのにピッタリの仕事です。

治験コーディネーターに必要なスキル

治験コーディネーターになるために特別な資格はいらないものの、医療知識や臨床経験がある看護師のほうが転職に有利です。

治験をスムーズにおこなうためには幅広いスキルが求められるので、専門的な知識に加えて、柔軟な対応力やコミュニケーション能力が求められます。以下は、治験コーディネーターに重要なスキルです。

| 求められるスキル | 内容 |

|---|---|

| コミュニケーション能力 | 治験参加者や医師・企業との調整 |

| 書類作成・管理能力 | 症例報告書などの正確な記録 規制に基づく文書作成 |

| マルチタスク力 | 多岐に渡る業務を並行して対応 |

| 問題解決能力 | 被験者対応や進行中のトラブルへの柔軟な対応 |

| 倫理的判断力 | 治験ガイドラインや倫理規定に基づく対応判断 |

とくに看護師は「医療知識」「現場対応力」「患者との信頼関係構築」などをすでに備えており、スムーズに現場に慣れやすい傾向があります。

看護師経験者はCRCの適性が高く、医療スキルを活かして新しいキャリアを築きたい人にとって最適な職種のひとつです。

やめとけは本当!?看護師が治験コーディネーターで辛い5つの理由

「CRCって楽そう」「夜勤がないなら良いかも」と思っていても、実際に働いてみるとギャップに苦しむ声もありCRCならではのツラさは存在します。

どんなとき治験コーディネーターはツラいと感じるのか、5つの理由を紹介します。

治験コーディネーターならではの辛さや大変さがあるので、医療機関とは異なる苦労が絶えません。

どんなことで大変だと悩んでしまうのか、5つの理由を詳しく紹介していきます。

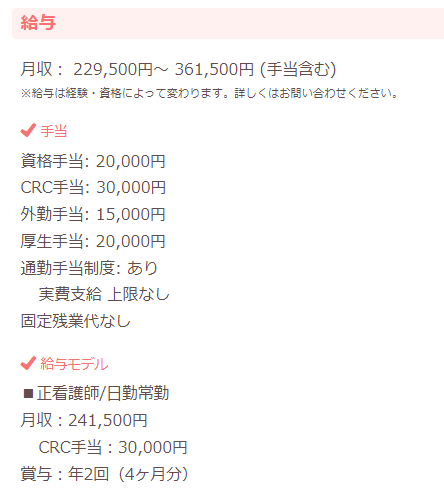

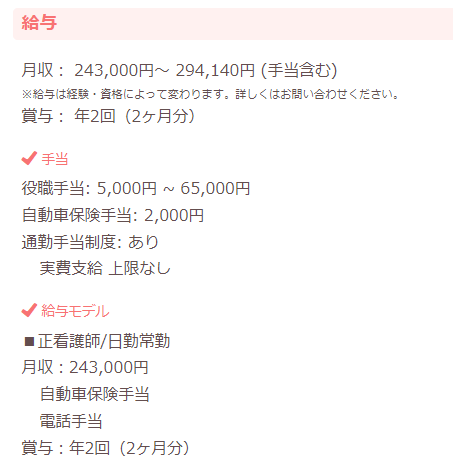

1.看護師時代よりも給与が下がることがある

看護師の平均月収は35万円、年収は508万円と女性の中では収入が高く、手取りに換算すると月収で28万円ほどです。

しかし、治験コーディネーターは日勤のみで休日も多いこともあり、平均年収は400万円前後と年収がさがってしまうケースが多いです。実際の求人を例に、治験コーディネーターの収入相場を紹介します。

(出典)レバウェル看護

看護師と年収を比較

| 職種 | 平均月収 | 平均年収 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 看護師 (常勤・夜勤あり) | 約35万円 | 約508万円 | 夜勤手当 残業代含む |

| CRC | 約28万円 | 約400万円 | 日勤のみ 休日が多い傾向 |

仕事内容が多岐にわたる治験コーディネーターは一人前になるまで2~3年かかると言われ、ある程度仕事ができるようになるまで給与が低くなってしまいます。

3年目以降は月給が大幅にUPするケースが多いので、一人前になるまで給与が低いのは我慢するしかありません。

ミヤ

ミヤ転職時に年収交渉をおこなったり、2~3年後に経験を活かして再転職することで年収アップは十分可能です。

2.医者や治験者の板挟みになってしまう

治験コーディネーターは治験に関わる複数の立場の人々と連携し、治験の進行を管理・調整します。

そのため、異なる立場からの要望や期待に応える必要があり、これから紹介する3つの立場の人と板挟みになり辛いと感じてしまいます。

| 医師(治験責任医師) |

| ✓ 日常業務と同時進行でおこなわれるため、スムーズに進めてほしいなどの要望がある ✓ 医師の期待に沿えない場合、ストレスを生じる |

| 治験参加者(被験者) |

| ✓ 参加者の不安やリスクに寄り添い、治験を進めなくてはいけない ✓ 参加者が事態を考えている場合、さらにプレッシャーを感じる |

| 治験依頼者(製薬企業やCRO) |

| ✓ スケジュール通りに進行しないと、依頼者から圧力を感じることがある ✓ 進行状況を報告する際、ストレスを感じることがある |

医者と治験者、依頼者の期待や要求は異なるため、板挟みが心理的な負担となり仕事が辛いと感じる要因の1つです。

医師や依頼者の期待とギャップ、参加者の不安や不満などへの対応をするのも治験コーディネーターの仕事なので、大きなストレスを感じてしまいます。

職場によってはサポート体制が整っているため、同僚や上司と連携できる環境を選ぶことで板挟みの負担は大きく軽減できます。

3.書類作成作業が仕事の大半を占める

治験では正確で詳細なデータが求められるため、作成しなければならない書類の数が非常に多いです。

とくに症例報告書(CRF)や患者の記録に関する書類は治験進行中に絶えず更新する必要があり、事務作業に追われる状況が続いてしまいます。

| 治験関連書類 | ✓ インフォームド・コンセント文書 ✓ 症例報告書 ✓ 治験進行報告書 |

| 規制関連書類 | ✓ 倫理審査委員会への提出書類 ✓ 規制当局への申請書類 |

| 治験運営に関わる書類 | ✓ 治験参加者のスケジュール管理 ✓ 訪問記録書 |

治験に関連する書類は専門的な知識が必要で記入する内容が複雑で、正確に作業しなければいけないというプレッシャーもつきまといます。

治験の多くの書類は電子化されており従来の紙ベースの書類作成よりは効率が上がっているものの負担が軽減するわけではないので、事務的な負担が多く精神的な疲労が溜まりやすいです。

マニュアルやテンプレートが整った職場を選べば、作業効率が上がり負担感を抑えられます。

4.担当する施設を移動しなければいけない

治験は複数の病院やクリニックで同時に進行することが多いため、それぞれの施設に足を運び治験が適切に進んでいるかを確認し患者や医師と直接コミュニケーションを取る必要があります。

移動が多い日は1日のスケジュールの大半を占めることもあり、移動に何時間もかかり負担になってしまいます。

- 移動が続くことで肉体的にも精神的にも負担がかかる

- 施設ごとに治験の進行方法や書類・データ管理の方法に大変しなくてはいけない

- 移動中は事務作業などを後回しにしなければいけない

治験の進行にあたり医師や依頼者との定期的な面談や調節を現場でおこなうため、それぞれの場所に移動するのが辛いと感じる人が多いです。

あまりにも移動が多いと事務作業を業務時間外におこなうケースもあるので、辛いと感じるのは当然のことです。

移動範囲が限定されている案件や在宅対応を取り入れている企業を選ぶと、負担を軽くすることができます。

5.治験中は連絡が取れるようにしなければいけない

治験の進行や安全性の確保に関わる重要な役割を担っている治験コーディネーターは、参加者に副作用や体調不良が生じた際に対応しなければいけません。

すぐに連絡がつく状態でなければいけないので、治験中は仕事優先の生活になってしまうことが辛いと感じてしまいます。

- プライベートの時間が制約され、精神的な負担が大きくなってしまう

- 週末や深夜の対応でオンコール状態が続き、大きなストレスになってしまう

- 1日に多くの連絡に対応する必要があり、業務過多になってしまう

- 連絡を見逃さないよう、つねに緊張感を持たなくてはいけない

緊急の対応やスケジュール調整、データの確認といった業務があり、ときに時間外にも対応が必要な場面があることがCRCにとって大きな負担です。

つねに連絡を取れるようにという状態が続くと精神的な疲労が蓄積してしまい、治験コーディネーターが辛いと感じる原因になってしまいます。

オンコール体制を交代制にしていたり、緊急対応を限定している職場もあるため、事前に就業条件を確認することが重要です。

治験コーディネーターに向いている人と向いていない人の特徴

治験コーディネーターの仕事は辛い部分もありますが、新薬開発に携わり社会貢献できるやりがいのある仕事です。

しかし、興味はあるものの自分に向いているか不安と感じる方が多いので、以下のチェックリストにいくつ当てはまるか確認してみましょう。当てはまる項目が多いほど、CRCとしての適性がある可能性があります。

医療機関ではないからこそ向き不向きがクッキリ分かれるので、どんな人が向いているのか詳しく解説していきますね。

向いている人の特徴

医療の最前線でおこなわれる治験は新薬に興味関心があるのはもちろんのこと、成長意欲がある人に向いています。

そのほかにも治験コーディネーターに向いている人には特徴があるので、どんな人に適性があるのか紹介していきますね。

- さまざまな人と関わるコミュニケーション能力がある

- 細かいデータ管理や書類作成が得意

- 責任感が強く最後まで仕事をやり遂げる力がある

- 急な変更や問題発生にも対応できる臨機応変さがある

- すぐに結果が出なくても進めていく忍耐力がある

- どんなときでも感情に流されず冷静に対処できる

- 複数のプロジェクトを同時に進行できるマルチタスク力

看護師や薬剤師など医療のバックグラウンドがある人はCRCに向いていることが多く、医療知識を活かすキャリアチェンジとして治験コーディネーターを選択する人が多いです。

元々コミュニケーション能力や忍耐力、臨機応変な対応は身についているので、医療の発展に貢献したい、治験者をサポートしたいという気持ちが強い人に向いています。

際に治験コーディネーターに転職した人の多くが看護師や薬剤師出身で、前職で培った知識と経験を存分に活かしています。

向いていない人の特徴

治験は長期間にわたる仕事が多く短期的な成果や目に見える結果が得られないので、即座に達成感を感じたい人には向いていません。

また、直接的な医療行為をおこなわないことから臨床が好きな人は物足りなく感じてしまうので、治験コーディネーターに向いていない人の特徴を5つ紹介します。

- 人とのやり取りや説明することが苦痛

- 文章の確認やデータ入力がストレスに感じる

- 責任がある仕事に抵抗感がある

- マルチタスクが苦手

- 仕事とプライベートを完全に分けたい

書類作成やデータ管理など反復的な作業が多い治験コーディネーターは、フレキシブルに動きたい人は苦痛に感じてしまいます。

治験のサポートや管理が業務の中心で直接的な成果を感じにくいので、直接的なケアができる職場がおすすめです。

スキルや希望条件に合ったCRCの職場もあるため、働く環境を見直すことで向き不向きが大きく変わる場合もあります。

治験コーディネーターの仕事が辛いと感じたときの対処法3選

治験コーディネーターは新薬開発に関わるやりがいのある仕事ですが、看護師時代よりも給与が下がったり、デスクワークや移動が多いなど、現場とは異なる負担を感じることも少なくありません。

ここでは、精神的・身体的な負担を軽減し、前向きに働き続けるための具体的な対処法を3つご紹介します。

治験コーディネーターの仕事は多岐にわたりプレッシャーやストレスを感じる場面が多いので、無理をし続けると今後のキャリアに影響を与えてしまうかもしれません。

どうすれば今よりも働きやすくなるのか、3つの対処法を深掘りして解説していきますね。

1.悩みを同僚に打ち明ける

問題や悩みを打ち明けることでサポートしやすくなるので、周囲に助けを求めることが環境改善の第一歩です。

同僚も同じ問題に直面している可能性があります。解決策を一緒に探したり、具体的な改善例を聞くことで、今抱えている悩みへの対処法が見えてくる可能性があります。

- どの部分でストレスを感じているのか具体的に話す

- 今までどうやって対処してきたか伝え、フィードバックをもらう

- ただ話すだけでなく、具体的なアドバイスを求める

悩みを打ち明けることで共感や理解を得られ孤独感やストレスが軽減されるので、仕事に対する負担を軽減するキッカケになります。

ただし、相手が忙しいときに相談するとストレスを増やす可能性があるので、落ち着いたタイミングで問題を共有してくださいね。

2.運動やリラクゼーションを取り入れる

治験コーディネーターの仕事は多岐にわたり、書類作成や関係者との調節など精神的な負担が多くなることが少なくありません。

運動やリラクゼーションを取り入れると心身のバランスを保ちストレスを軽減できるので、身体を動かすメリットを5つ紹介します。

- ストレスを軽減する効果があり、精神的な疲労を解消できる

- 肩こりや腰痛、目の疲れなどの身体的不調を予防・緩和できる

- 運動で幸福ホルモンが分泌され、心がリフレッシュする

- 程よく疲れ、睡眠の質が向上し効率的に働ける

- 長時間の移動やデスクワークに対応できる基礎体力が身につく

軽いストレッチやウォーキング、ヨガなど運動を取り入れると身体のリフレッシュだけでなく、健康的に働く土台もできるメリットもあります。

いきなりハードな運動をすると身体を痛めてしまう危険性もあるので、無理なくできる運動を取り入れてくださいね。

3.働きやすい職場へ転職する

職場環境は働きやすさを決める重要な要素で、良い職場ほどサポート体制が整っていたり人間関係が良好など働きやすい環境が整っています。

自分に合わない職場で無理を続けるよりも、サポート体制や勤務体制が整った職場に転職することで、心身の負担を軽減しながら働ける可能性が高まります。

- 自分に合う職場を選び、ストレスや不満を減らせる

- キャリアのステップアップが期待できる

- ワークライフバランスが改善され、プライベートが充実する

治験コーディネーターとしての辛さや不満を解消できれば働く意欲も回復するので、現職でやりがいを感じられない人や心身ともに限界を感じている人は転職も検討してみてください。

もちろん、転職によってすべての問題が解決するとは限りません。自分の希望や課題に合った職場を選ぶことで、長く安心して働ける環境を整えることが可能です。

治験コーディネーターは楽しい部分もあるが辛いときもある

治験コーディネーターは、看護師の経験を活かして新薬開発に関われるやりがいのある仕事です。一方で、関係者との調整や移動・書類業務など、医療現場とは異なるストレスも伴います。

辛さを感じたときは無理せず相談やリフレッシュをし、改善が難しい場合は転職を含めた働き方の見直しも視野に入れ検討してみてください。

- 治験コーディネーターはデスクワークが多い、関係者との調節など大変なことが多い

- コミュニケーション能力が高く臨機応変に対応できる人は向いている

- フレキシブルに動きたい人や直接的なケアがしたい人は向いていない

仕事の悩みは我慢せず、「環境を変える」という選択肢を持つことも大切です。

今すぐに転職しなくても、情報収集をしておくだけで、いざという時にすぐ動ける安心感につながりますよ。

自分に合った環境を探すためにも、情報収集だけでもしておくとすぐ行動に移せますよ。

解説します